长鼓舞是瑶族的传统,但是吉林的朝鲜族也有长鼓舞的传统。瑶族的长鼓舞历史悠久,与瑶族的传统节日相比,后来经过韩国人的改良,成为韩国人的长灵感。瑶族曾广泛分布于中国南方。一开始,瑶族人居住在长沙、武陵、无锡等地,后来慢慢迁移到南方。因为人们相信神仙,

5、 瑶族资料分类:社会生计分析:人口是人。主要分布在广西壮族自治区,湖南、云南、广东、贵州等省也有分布。居住形态是大分散小聚居。使用的是瑶语,属于汉藏语系瑶淼语系的瑶语支。瑶语是三种语言的总称,包括缅语、布努语和拉贾语。不同地方的人瑶族语言差异很大,所以经常无法互相交流。瑶族人们通常可以使用壮语和汉语。没有国语,一般用汉语。瑶族人们的宗教信仰很复杂。有人信仰自然崇拜和图腾崇拜,有人信仰道教。

瑶族自称“绵”、“金门”、“布努”、“张方圆”、“冰多有”。由于经济生活、地域、服饰、头饰的不同,有几十种不同的称谓,如潘瑶、山子瑶、屋顶瑶、花篮瑶、郭珊瑶、白裤瑶、姚宏瑶、蓝靛瑶、八排瑶、平地瑶等。所有称谓都有“瑶”字,新中国成立后统称为-0。瑶族由于居住的地方自然条件不同,社会经济发展极不平衡。

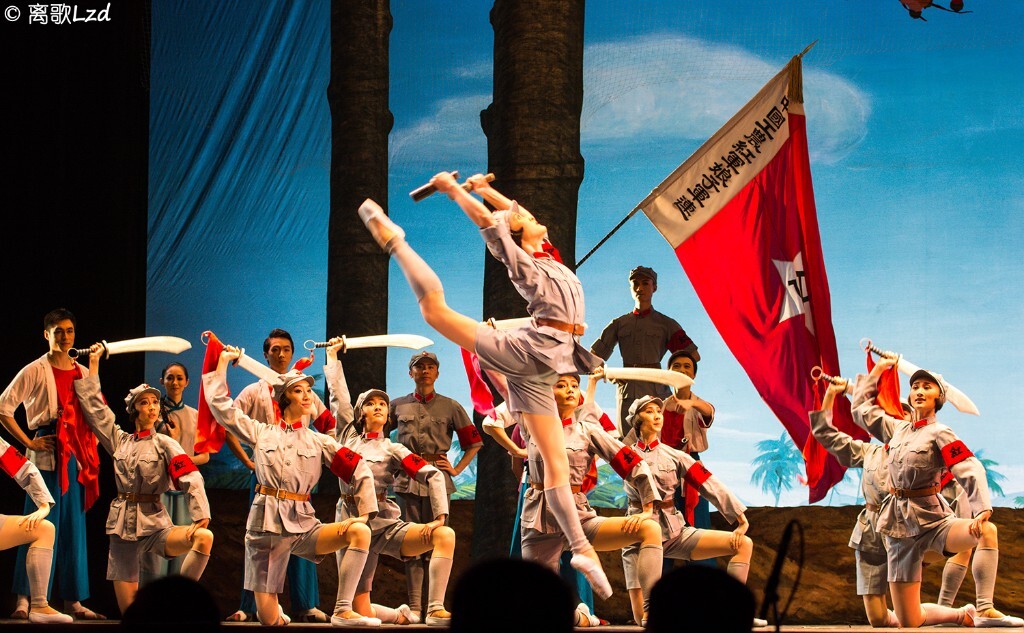

6、 瑶族的舞曲都有啥形式的? 瑶族音乐简介瑶族舞曲简介:作品创作于20世纪50年代。作曲家以民间舞蹈《长鼓歌舞》为素材,运用管弦乐技法,丰富生动地表现了瑶族人们载歌载舞的喜庆场面。音乐以优美的旋律表现了能歌善舞的人们的生活-0。摘要:管弦乐瑶族舞曲,刘铁山,毛远曲。这是一首单乐章的管弦乐,值得仔细聆听,反复回味。据说这首歌最早是刘铁山被粤北同胞载歌载舞的喜庆场面所打动瑶族,根据当地传统歌舞鼓乐创作的。后来,毛远将歌曲的部分主题改编成管弦乐,最终完成了这首中国管弦乐作品的奇葩瑶族。

作曲家周文重评价彭秀文的想象力丰富,称他的改编几乎是再创作,是根据“西化”的表达方式,由中国民间音乐改编的现代音乐作品。它显示了在西方管弦乐队的影响下,中国正在发生什么变化。结构化管弦乐队“瑶族舞曲”是一个三声部结构,D小调一个乐章(A→B→A)引子(行板),2/4拍。

7、民族舞教程:恭城 瑶族“吹笙挞鼓舞”说到瑶族的舞蹈,大家一定会想到龙鼓励。说到长鼓舞,瑶族同胞们会讲一个瑶族始祖王磐的传奇故事。传说盘王在山上打猎,与一只野羊搏斗时,掉下悬崖,死在一根树枝上。王磐的六子挖空树心,剥下羊皮,盖上鼓,脱下小号合成芦笙,日夜向王磐祭鼓。此后,盘王的后代每年都要吹笙打鼓祭祀盘王。居住在观音乡的平地瑶还有一套比较完整的长鼓舞,因其舞蹈时吹笙伴有打长鼓的特点而得名吹笙挞鼓舞。

1957年参加平乐地区全国文艺汇演。1958年作为自治区上报北京的节目之一,到南宁排练了20天。遗憾的是,北京之行因故未能成行。1985年被县文化馆收藏,编入《中国民族民俗学舞蹈集成?广西卷。吹笙一般在祠堂或鼓亭(平)表演。参加舞蹈的人数为12至24人的偶数,包括演奏芦笙、手持中国小鼓和大锣的人。

8、 瑶族 舞蹈的大长鼓舞主要流传于广西金秀大瑶山柳巷乡敖窑一带。还有男鼓和女鼓。男鼓的腰细而长,女鼓的腰粗而短。演奏时,将母鼓横放胸前,右手轻拍右鼓面,发出“砰”的声音;左手用竹片击打左鼓边缘,发出“啪”的一声。即“砰、砰、砰”的节奏;男鼓是要和女鼓一起玩的。男鼓音高低,女鼓丰富,音域广,远近都能听到。At 舞蹈,时而鼓声“嘭”的一声,时而男女同唱,时而鼓声、歌舞交织,充分展现了瑶族鼓文化的艺术风格。

表演时,鼓手左手握住长鼓的鼓腰上下翻打,然后右手拍击,边打边舞。表演形式主要有四人舞和双人舞,动作主要有建房、打鼓、打鼓、模拟动物、祭祀等。舞蹈刚健而简单,有的还能在方桌上跳长鼓,边玩边跳。通常由唢呐、锣鼓伴奏,有时还会唱大王歌助兴,这种独特的民族魅力舞蹈蕴含着一个美丽的爱情故事。据说很久以前,瑶山上住着父子三人,老人临死前把财产平分给两个儿子。

文章TAG:瑶族 舞蹈 视频 好看 经典 瑶族经典舞蹈