迪秧歌中丑角所戴的“缨帽”在角色、结构、服饰等方面受蒙古族文化的影响,是由蒙古族服饰发展而来的。昌黎地秧歌与当地民间歌舞、戏曲关系密切,形式活泼,内容丰富。它呈现出角色化、职业化的艺术特征,能够深刻地表现人物的性格和情感,丰富细腻地表达人物的行动意图,这在folk 舞蹈中表现得非常突出。昌里地的名剧有《蝴蝶飞舞》、《锯筒》、《王二小捉脚》、《傻柱子遇上媳妇》、《跑驴》等

4、CCTV 舞蹈大赛中的群舞《陕北榆林大 秧歌》,帮忙分析一下它的具体特点...根据这些特点,海阳 秧歌形成了形式和内容极其丰富的民间舞蹈 art. 秧歌:是舞蹈在中国的流行形式。秧歌起源于插秧耕田的劳动生活,也与古代祭祀农神、祈求丰收、祈福消灾时所唱的颂歌、藤壶有关。秧歌是在不断吸收农歌、灵歌和民间武术、杂技、曲艺等多种形式的基础上发展演变而来的。由于地理位置不同,季节、气候、农时不同,相应的文化、民俗也不同,所以秧歌在各地也是各有特色。

陕北人淳朴奔放。当他们扭动的时候秧歌,他们的头、颈、肩、腰、臀、臂、腿,包括眼睛和指尖,都会激情地扭动、摇晃、抖动。其动作自由易学,即健身又活泼开朗,因此深受群众喜爱。陕北地处黄土高原,冬季寒冷漫长。每逢节假日,扭腰秧歌是人们必不可少的娱乐活动。

5、 海阳大 秧歌的由来900字作文海阳秧歌的历史根据现有资料可以追溯到明朝初年。据凤城镇建设村赵炳书所收《赵氏族谱》记载,镇舞的指挥是二祖赵(童)世袭(大)。明洪熙乐舞学生文少带领他们创作练习秧歌,在宫廷中翩翩起舞,其乐融融。弘熙是在公元1425年,所以可以看到今天有秧歌当时的活动海阳凤城。根据以上所述,

创建于明代,兴盛于大宋成卫(今凤城)海阳 秧歌大致在清中叶,即雍正十三年大宋成卫海阳郡建立后。海阳老县城凤城,离山很近。正月十五,我不进城,过了这一天就要被赶出城去。描述秧歌当时已成为庆祝节日必不可少的活动,凤城成为四乡的活动中心秧歌。秧歌已经逐渐发展成熟。

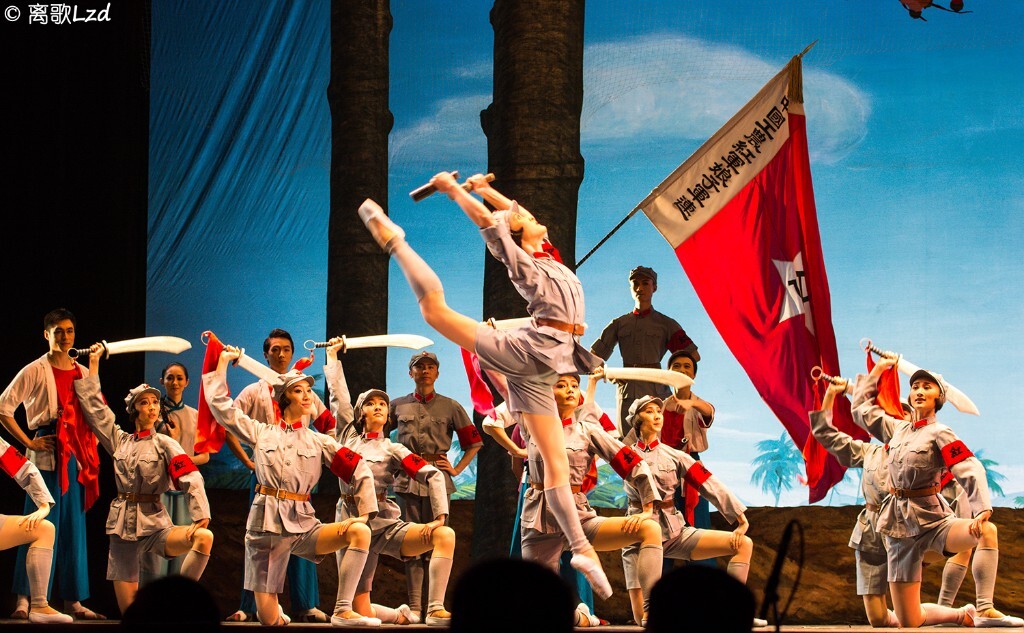

6、 海阳 秧歌的艺术特点海阳Da秧歌演出内容丰富,团队结构严谨,主要由三部分组成。旅行的时候,执事在最前面,乐队在后面,舞蹈队在后面。舞蹈队有几十人,扮演各种角色。秧歌队伍常见的队形有“二龙吐须”、“八卦斗”、“龙摆尾”、“龙扭柱”、“三鱼争头”、“星捧月”。海阳秧歌舞蹈动作的突出特点是跑和扭的结合。舞者在奔跑中扭动,女子扭腰摇肩,活泼大方;男人颤抖摇头,摆臂换肩,明快搞笑。

乐医生是舞蹈队的指挥,左手撑着伞,右手拿着吊带。关于他的身份有不同的民间传说。有人说他穿着皮衣御寒,撑着伞祈求风调雨顺。也有人说他是路过的医生,手里牵着一匹马,为的是除病辟邪。古画通常由16到24个年轻人组成。武圣扮成战士排在队伍最前面,开路,为秧歌队出战。他单手击鼓,左手持鼓槌但不击鼓,只随节奏相应移动。我的小女儿曼恩扮成乡下姑娘,最初与古画成对演出,后来逐渐脱离古画,独立演出。

7、 秧歌服装的 秧歌 舞蹈的特色秧歌是中国汉族具有代表性的民间舞蹈形式。它起源于农业劳动和划船耕犁的生活。由于我国是一个以农业生产为主的国家,代表农业生产和劳动的舞蹈有很多,其中秧歌流传最广。秧歌由来已久。据说河北的秧歌是苏东坡在定州时创作的。古代有学者认为,南宋的民间舞蹈“村田乐”是后来的秧歌的源头。到了清朝,秧歌已经遍布中原汉族地区,尤其是北方。

秧歌最初是歌唱的一种形式,后来出现了舞蹈和戏剧的表现形式。现在这三种形式风靡全国,秧歌这个词有广义和狭义的解释。广义上是指《赴会》《赴会》《社火》中的各类舞蹈,以及像爵哥、高笑、马竹、曹川、华博、赖茶登等结尾的歌曲,统称为-3。暧昧状态指秧歌(land秧歌)和高条秧歌,秧歌虽然全国各地都流行,但陕北、河北、东北、山东等地最为肥沃,群众最为广泛。

文章TAG:海阳 PPT 秧歌 舞蹈 海阳秧歌舞蹈PPT